こんな症状で

困っていませんか?

- 胸焼けがよく起こる

- のどに違和感(ヒリヒリなど)がある

- 胸の周辺に焼けたような痛みを感じることがある

- ものを飲み込むとつかえることがある

- 胃酸が上がってくること(呑酸)がある

- お腹が張ることがある

- 食後に胃がもたれる

- 胸焼けのせいで夜目覚めてしまうことがある

- 食事の途中で満腹になってしまう

- ゲップがよく出る

上記のような症状が続く場合は、逆流性食道炎(胃食道逆流症)が疑われます。逆流性食道炎は不快な症状が慢性的に続きやすく、長期に食道の炎症が持続すると食道がん発症のリスクを高めてしまいます。

早めに医療機関を受診して、適切な治療を行い再発を防ぎましょう。

逆流性食道炎とは

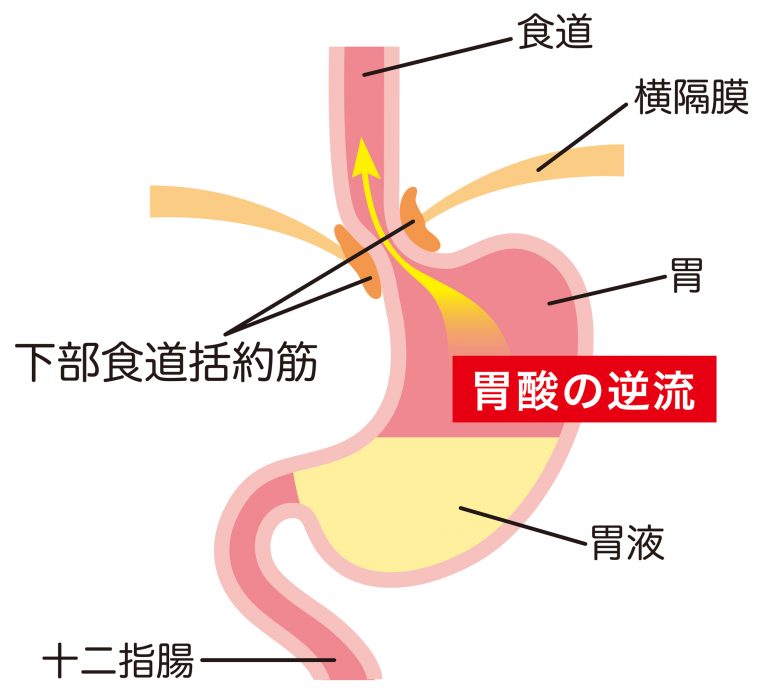

胃には強力な酸性の胃酸が分泌されています。胃酸を含むものが食道に逆流すると食道粘膜には胃酸から自分を守るバリア機能がないため、胸焼けや呑酸(酸味や苦味が上がってくる)、咳などの症状を起こします。この状態が胃食道逆流症で、さらに食道粘膜がただれてびらんを起こすと逆流性食道炎となります。診断の際には、自覚症状や炎症の有無などにより、下記のように分類します。

胃には強力な酸性の胃酸が分泌されています。胃酸を含むものが食道に逆流すると食道粘膜には胃酸から自分を守るバリア機能がないため、胸焼けや呑酸(酸味や苦味が上がってくる)、咳などの症状を起こします。この状態が胃食道逆流症で、さらに食道粘膜がただれてびらんを起こすと逆流性食道炎となります。診断の際には、自覚症状や炎症の有無などにより、下記のように分類します。

- 内視鏡で見ても異常はないが、胸焼けなどの自覚症状のみがあるタイプ

- 内視鏡で食道炎(粘膜のただれ)があり、自覚症状もあるタイプ

- 内視鏡で食道炎(粘膜のただれ)は認めるが、自覚症状はないタイプ

胃食道逆流症の中でも、炎症によって粘膜にただれがある状態が「逆流性食道炎」であり、自覚症状がない場合も含まれます。

逆流性食道炎(胃食道逆流症)の代表的な症状には、胸焼けや胸の痛み、慢性的に続く咳、のどの炎症やポリープ、食欲不振、睡眠障害などがあります。こうした症状があって生活に支障が及ぶ場合には、逆流性食道炎(胃食道逆流症)が疑われます。 以前は日本人に少ない疾患でしたが、現在は食の欧米化などの影響によって増加傾向にあります。加齢によって発症リスクが上昇しますが、最近は若い方の発症も増えています。

逆流性食道炎の原因

胃は食物の消化と、口から入ってきた細菌やウイルスを殺菌するために、強い酸性の胃酸を分泌しています。胃粘膜は粘液によって胃酸から守られていますが、食道粘膜にはこうしたバリア機能がないため、胃酸が逆流するとダメージを受けてしまいます。消化管は蠕動運動によって飲食物を先に送り出していて、逆流が起きても健康な方では蠕動運動によって胃に素早く戻されます。加齢などによって蠕動運動が衰えると逆流したものが食道に長く留まって粘膜にダメージを与えてしまいます。また胃と食道の間には括約筋などの逆流を防ぐ仕組みがありますが、こうした機能に問題が起こると逆流を起こしやすくなります。他に、ベルトなどで腹部を強く締め付ける、肥満などによって腹圧が上がることも逆流リスクを上昇させます。また食べ過ぎ、酸味の強いもの、甘いもの、油脂やカフェインなどをとり過ぎると胃酸分泌が過剰になって逆流性食道炎を発症しやすくなります。

胃は食物の消化と、口から入ってきた細菌やウイルスを殺菌するために、強い酸性の胃酸を分泌しています。胃粘膜は粘液によって胃酸から守られていますが、食道粘膜にはこうしたバリア機能がないため、胃酸が逆流するとダメージを受けてしまいます。消化管は蠕動運動によって飲食物を先に送り出していて、逆流が起きても健康な方では蠕動運動によって胃に素早く戻されます。加齢などによって蠕動運動が衰えると逆流したものが食道に長く留まって粘膜にダメージを与えてしまいます。また胃と食道の間には括約筋などの逆流を防ぐ仕組みがありますが、こうした機能に問題が起こると逆流を起こしやすくなります。他に、ベルトなどで腹部を強く締め付ける、肥満などによって腹圧が上がることも逆流リスクを上昇させます。また食べ過ぎ、酸味の強いもの、甘いもの、油脂やカフェインなどをとり過ぎると胃酸分泌が過剰になって逆流性食道炎を発症しやすくなります。

逆流性食道炎の対処方法

逆流性食道炎は食生活や生活習慣によって再発しやすいため、治療後も注意が必要です。そして、症状が現れたら医療機関を受診して、適切な薬物療法などによって食道粘膜の炎症をできるだけ早く改善させましょう。

食生活で気をつけること

食べてすぐ横になると症状を起こしやすいため、食後2時間以上経過してから就寝するようにしましょう。発症リスクの高い飲食物は、油脂の多いもの、アルコール、チョコレート、コーヒー、甘いもの、酸味の強いもの、刺激の強い香辛料などがあります。こうしたものは、胃酸分泌を促す、あるいは食道と胃の間で逆流を止める機能を低下させるため、症状を起こしやすくなります。喫煙も逆流性食道炎の発症リスクを上昇させます。一時的に改善しても再び症状を繰り返す方は特にこうしたことに気をつけましょう。

日常生活で気をつけること

生活習慣も胃酸の逆流を促進するものがあります。腹圧が上がると逆流を起こしやすくなるため、締め付ける衣類、猫背など腹部を圧迫する姿勢、肥満などは発症リスクを上昇させます。

就寝時に咳が出やすいなどの症状があると睡眠障害につながりやすい傾向があります。横になる際には左を下にする、または上半身を少し高くすることで就寝時の症状緩和が期待できます。

こうした生活習慣の改善効果には個人差があるため、試して効果のあるものを習慣にしていきましょう。

胃カメラ検査で適切な診断・治療

逆流性食道炎は、食事が楽しめなくなる・睡眠障害などにより生活の質が下がってしまう病気です。慢性化しやすいため、症状に気づいたら早めに受診してしっかり治しましょう。逆流性食道炎の症状があった場合、まずは食道粘膜の状態を確かめることが重要です。胃カメラによる内視鏡検査であれば、粘膜の状態を直接、詳細に調べることができますし、食道と胃の間の状態も確認可能であり、組織を採取して確定診断が可能です。粘膜の状態を確認できれば、状態に合わせて適切な治療を行うことができます。

治療では、胃酸分泌を抑制する薬、胃酸を中和する薬、胃や食道の機能を改善する薬などから必要に応じて処方しています。 逆流性食道炎は、消化器科の受診で不快な症状を比較的短期間に改善できますし、治療をしっかり受けることで再発を防ぐこともできます。気になる症状がありましたら、気軽にご相談ください。 また、当院では熟練した専門医が最新の医療機器を用いて、楽に受けていただける胃カメラ検査を行っています。胃カメラで食道粘膜を直接確認することは、適切な治療に結びつきます。問診のみで胃カメラ検査を行わないで治療することも可能ですし、胃カメラについて説明を受けた上で患者様にご判断いただけますので、まずはご相談にいらしてください。

治療では、胃酸分泌を抑制する薬、胃酸を中和する薬、胃や食道の機能を改善する薬などから必要に応じて処方しています。 逆流性食道炎は、消化器科の受診で不快な症状を比較的短期間に改善できますし、治療をしっかり受けることで再発を防ぐこともできます。気になる症状がありましたら、気軽にご相談ください。 また、当院では熟練した専門医が最新の医療機器を用いて、楽に受けていただける胃カメラ検査を行っています。胃カメラで食道粘膜を直接確認することは、適切な治療に結びつきます。問診のみで胃カメラ検査を行わないで治療することも可能ですし、胃カメラについて説明を受けた上で患者様にご判断いただけますので、まずはご相談にいらしてください。